呪術廻戦とVibeCoding 〜戦闘におけるコストと性能のトレードオフ〜

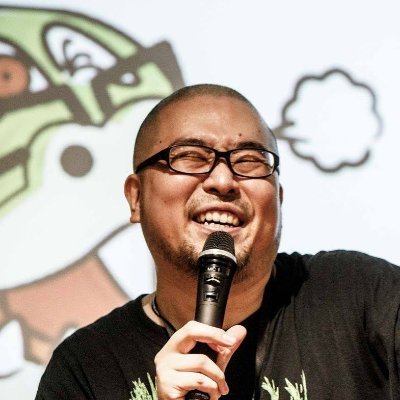

こたうち さんさん

こたうち さんさん 近年、LLMの進化に伴い、AIを用いたコーディングが現実のものとなってきました。

しかし、AI Codingには課題も多く、うまくAIが動いてくれない。思ったとおりにコーディングしてくれない。と、もやもやしている人も多いかと思います。

そんなときに役に立つのが呪術廻戦です。

呪術廻戦における呪術の理論体系を参考にAI Codingの課題と性能のトレードオフについて語ります。

MySQL9でベクトルカラム登場! PHP×AWSでのAI/類似検索はこう変わる

スー

スー MySQL9でのベクトルカラム/ベクトル検索サポートは、PHPアプリケーションにおけるAI活用や類似性検索を大きく変える可能性を秘めています。

プロポーザル提出時は、AWSのRDSで取り扱い可能なバージョンは、8系が最新ですが、特にAWS (RDS/Aurora) 環境での利用が現実味を帯びる中、そのインパクトは計り知れません。

本セッションは、ミドルレベルのPHPエンジニアを対象に、この「ベクトルカラム」導入に焦点を絞ります。ベクトルデータの基本的な概念から、MySQL9で予想されるベクトル型・専用インデックス・検索関数の概要、そしてPHPからこれらをどう扱うか、パフォーマンス考慮点、AWS環境特有の設定や制約についてを説明します。推薦システム、画像検索、セマンティック検索といった機能の実装がどう変化するのか?何を学び、どう備えるべきか? 未来のキラー機能開発に向けた勘所をお伝えします。

運用中のLaravelに対して導入するべき検索は全文検索か?それともセマンティック検索か?

スー

スー Laravelでの検索実装、「全文検索」と「セマンティック検索」の選択に迷っていませんか?

それぞれに利点があり、プロジェクトの特性に合わせた最適な選択が求められます。

本セッションでは、Laravel Scoutによる使い慣れた全文検索と、Typesenseなどを用いた高精度なセマンティック検索と検索のテスト手法についてお伝えします。

具体的な実装パターン、気になるパフォーマンスの違い、導入から運用までのコスト感を、コード例を多めに交えながら比較検討します。

「結局、自分のプロジェクトにはどちらが合うのか?」その疑問に明確な答えを出す、実践的な選択ガイドラインとインデックス戦略や関連性チューニングといった、導入後の運用で直面しがちな課題と具体的な対策も共有します。

サバイバル!! AIコーディングけもの道

uzulla

uzulla AIコーディング、興味はあるけど「月8万」「金が溶ける」なんて話ばかりで尻込みしてしまう…。実際ちょっとコードを書かせただけで数ドル請求される…。

でもゲームも買いたいし焼肉も食べたい…、学生ならそもそも収入がない…。

そんなあなたに届けたい! お金をかけずにAIで遊ぶサバイバル術!

お金は節約したいけどAIコーディングを使いたい人のために、安くAIと戯れるための抜け道・裏道・けもの道を紹介します。

仕事でそのまま使えないけど 未来を感じてもらいます!

同時に、LLMやAgentといった用語なども解説予定です。

金をかけずにどこまでAIと遊べるのか?

お金をかけない代わりに、何を差し出すのか?(ヒント:創意工夫、時間、あるいは電気代?)

ご期待ください!

※ 日々進化する話題なので、内容は変わるかもしれません。完全無限無料AIがきてたらどうしよう。

サバイバル!! AIコーディングけもの道

uzulla

uzulla AIコーディング、興味はあるけど「月8万」「金が溶ける」なんて話ばかりで尻込みしてしまう…。実際ちょっとコードを書かせただけで数ドル請求される…。

でもゲームも買いたいし焼肉も食べたい…、学生ならそもそも収入がない…。

そんなあなたに届けたい! お金をかけずにAIで遊ぶサバイバル術!

お金は節約したいけどAIコーディングを使いたい人のために、安くAIと戯れるための抜け道・裏道・けもの道を紹介します。

仕事でそのまま使えないけど 未来を感じてもらいます!

同時に、LLMやAgentといった用語や活用例なども解説予定です。

金をかけずにどこまでAIと遊べるのか?

お金をかけない代わりに、何を差し出すのか?(ヒント:創意工夫、時間、あるいは電気代?)

ご期待ください!

※ 日々進化する話題なので、内容は変わるかもしれません。完全無限無料AIがきてたらどうしよう。

PHP初心者がPHPでGoogleTVの制御に挑戦してみた

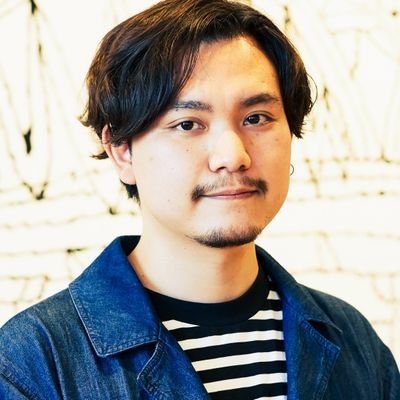

白方健太郎

白方健太郎 PHPのコードをほとんど書いたことがないPHP初心者の私が、ひょんなことから「PHPでGoogleTVを制御しよう」と思い立ち、悪戦苦闘する(?)様をお話しします。

お話しする内容:

- GoogleTVをPCから制御する方法

- PHP初心者がハマったところ

「次に何を学べばいいか分からない」あなたへ──若手PHPエンジニアのための学習地図

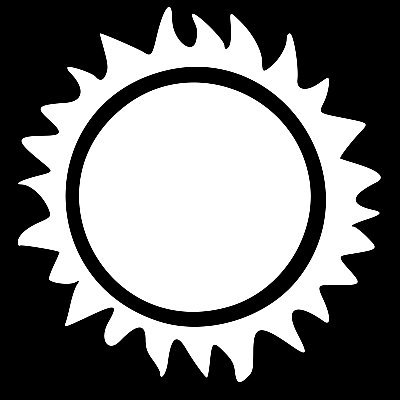

プログラミングをするパンダ

プログラミングをするパンダ PHPでの開発に慣れてきた若手エンジニアが次に直面するのは、「何をどう学べばいいのか分からない」という壁です。MVCフレームワーク、リファクタリング、SOLID原則、ペアプロ、ユニットテスト、アジャイル開発といった開発に関する考え方や実践はどこから生まれ、なぜ今も大切にされているのでしょうか?

本セッションでは、ケント・ベック、マーティン・ファウラー、ボブおじさん、DHHといった人物を中心に、それぞれの技術や手法が生まれた背景、当時の課題、そしてそれらがPHPを含む現在の開発スタイルにどう影響を与えてきたのかを、歴史の視点から紹介します。

こうした知識は本来「デキる先輩」が後輩に伝えてきたものでした。しかし、周囲にそのような先輩がいない場合もあると思います。このセッションでは、現場の課題を解決するために必要なことを効率よく学ぶための「知識の地図」を提供します。

「不確実性コーン」の歴史的背景と妥当性。そして、再考。

こたうち さんさん

こたうち さんさん 「不確実性コーン」という概念を知っているでしょうか?これは、ソフトウェア開発における不確実性を象徴する理論で、プロジェクトの企画段階で見積もられた工数が、最終的にその4倍から1/4に変動する可能性を表すものです。アジャイル開発の文脈において、開発の複雑性と、開発プロセスの柔軟性を支える理論として広く引用されています。しかし、この「不確実性コーン」という概念は本当に正しいでしょうか?あまりにもエンジニアに都合がよすぎるのではないでしょうか?

本発表では、この「不確実性コーン」の歴史的背景を紐解きます。この「不確実性コーン」は誰がどのような形で発表したのか。この「不確実性コーン」を描くために、どのようなソフトウェア開発が参考にされたのか?

「不確実性コーン」を現代の視点から再確認します。そして、古典的なソフトウェア開発の見積りについて再考してみます。

構文解析器入門

ydah

ydah 皆さんは、ご自身が書いたコードがPHPによってどのように解析され、有効な構文として認識されているか気になったことはありませんか?

この発表では、構文解析の理解を深め、文法ファイルを読み解くスキルを身につけることで、

PHPの文法をより深く知るきっかけにしたいと思います。

話す内容は以下のことを予定しています:

- パーサーとパーサージェネレーターの基礎知識

- 文法ファイルとbison/yacc形式のBNFの読み方

- 実際の文法ファイルのBNFを眺めながら実際に読む

この発表の対象者は、PHPの構文解析のしくみに興味を持つすべてのPHPerです。

この分野の知識がない方でも理解できる内容にします。

構文解析器の分野は非常に興味深く、言語設計の奥深さを知る入り口となります。

この発表を通じて、少しでも多くの方がこの分野に興味を持っていただけることを目指します。

スプリントゴールと振り返りでチームを強化する:毎週進化するスクラムチームの作り方

プログラミングをするパンダ

プログラミングをするパンダ スクラム開発において「振り返り」と「スプリントゴール」は、単なるイベント以上の意味を持ちます。これらを形骸化させず、しっかり活用することでチームのパフォーマンスは大きく向上します。本セッションでは、振り返りを通じて課題を具体的な改善アクションに変える方法や、スプリントゴールを設定する効果を説明します。

これらを実践した現場での成功例や失敗例を交えながら、明日から実践できる方法論をお伝えします。また、もしスクラム開発を採用していなくても、このセッションを通じてチームの開発プロセスを改善する手がかりが得られるように紹介します。

設計やレビューに悩んでいるPHPerに贈る、「オブジェクト設計スタイルガイド」の歩き方

プログラミングをするパンダ

プログラミングをするパンダ 「オブジェクト設計スタイルガイド」は、オブジェクト指向のパワーを引き出し、クリーンなコードを書きたいPHPerにとって必読の書籍です。本セッションでは本書の内容を紹介しつつ、チーム全員の目線が揃うアプリケーション設計やクラス設計に役立つ考え方を紹介します。

本セッションで紹介すること

・Service、EntityとValue Object、DTOの使い分け

・クエリメソッド・コマンドメソッド・モディファイアメソッドの違い

・インターフェースの作成基準

本セッションを通して理解できること

・MVCフレームワークから疎結合なアプリケーションとは何か

・サービス層とドメイン層という言葉が意味すること

本セッションに参加された方が現場に持ち帰って実践できること

・クリーンなコードを書くこと

・レビュー時にコードの良し悪しを言語化できること

・AIが出力するコードを採用するか判断できること

「動いたけど分かってなかった」経験から初学者が考えた「意図して動かす実装」へ変える方法

最近、「なぜ動くか説明できないコードをプッシュしていた」自分に気づかされました。

レビュワーの指摘を受けて初めて「この中ってこうなってたのか」と気づいたり、それをスラッと追う先輩への驚きを感じたのを覚えています。

そこで、自分なりに「ちゃんと読めていない」原因や改善策、コードを書く上での行動を振り返りました。

結果として、バリデーションの中身を理解した上で既存コード修正→マージまで持っていくことができたので、

本トークでは上記を通じて見つけた、以下手法についてお話しします。

- 「読めたつもり」を防止する読み方

- 「説明責任を果たすコードが書けたか?」を問うセルフチェック方法

ぜひ聴いていただきたい層

- 自分のように「感覚で読んでいる」「読めたつもりが起こる」といった悩みを抱えた初学者

- 後輩や新人とコードを読む/レビューする立場の先輩やベテラン

データの"状態遷移"を一元管理する、『ワークフロー』の導入とその恩恵

角田一平

角田一平 ブログであれば『下書き』や『公開』、『承認待ち』など、様々な状態を持っているデータがあります。

その状態はサービスの至るところで更新する機会がありますが、思ってもいない状態に遷移して

開発後に頭を悩ました経験がないでしょうか?

そんな"状態遷移"に悩まされた経験談と、それを一元管理する『ワークフロー』の導入と開発、

それによって得られた恩恵についてお話しします。

DDD導入の失敗から学ぶ、Laravel開発のリアルと再挑戦

akshimo

akshimo かつてLaravelプロジェクトにドメイン駆動設計(DDD)を導入したものの、

期待した効果が得られず、プロジェクトは思うように進みませんでした。

その当時は以下のような課題がありました。

- いわゆる軽量DDD的なものにならざるを得なかった

- 開発工数が増えるばかりで効果を実感できなかった

- チーム内での理解が進まなかった

このセッションでは、DDDがうまく機能しなかった理由や直面した課題を振り返り、

改善のためにどのようなアプローチが有効かを考察・共有します。

さらに、Kent Beck氏の著書『Tidy First?』が、私の経験を言語化し理解を深めてくれたことについても紹介します。

本セッションはDDDを否定するものではなく、実践の中で得た教訓と再挑戦のヒントを共有することを目的としています。

DDDを活用するための一助となれば幸いです。

古き良き Laravel のシステムは 関数型スタイルでリファクタできるのか

ひがき

ひがき 約10年間事業を支えてきたLaravel製のシステムを関数型スタイルでリファクタして得られた知見を話すセッションです。

「背景」

事業とともにシステムが成長していくなかで技術負債も多く抱えることになり、その結果システムの認知負荷が高まってしまいました。

そんな現状を改善するため、「関数型ドメインモデリング」の要素を取り入れて一部リファクタリングを実施しました。

本セッションでは、その活動のなかで得られた知見をお届けします。

「注意点」

PHPで関数型を再現する訳ではなく、関数型プログラミングの中でPHPで取り入れられる要素を使ってリファクタリングを行っています。

PHPでResult型(クラス)やってみよう

ひがき

ひがき PHPでResult型(クラス)を再現してみるセッションです。

Result型とは、処理結果を「成功(Ok)」または「失敗(Err)」のいずれかの値として表現し、例外を使わずにエラー処理を構造的に記述するための手法です。

本セッションでは以下について話す予定です。

・Result型(クラス)の説明

・PHPでResultを実現するとどんな感じになるのか(コード例を交えて解説)

・自分なりに考えるPHPでResult型(クラス)を使うメリット・デメリット

Modernizing Static Method Testing 〜 PHP の静的メソッドテストを現代化する〜

LuckyWind

LuckyWind 多くのレガシーな PHP コードベースでは、インスタンスクラスを使わず、静的メソッドを関数のように扱うスタイルが一般的に採用されてきました。

しかしこの設計は、特にユニットテストの観点から見ると、静的メソッドのモックが難しいという課題があります。一般的なテストフレームワークでは静的メソッドのモックがサポートされておらず、そのため開発者は StaticMock のようなライブラリに頼る必要があります。

ただし StaticMock では、モック対象のメソッドが静的解析されないため、IDE のコードジャンプ機能が効かないといった不便さがあります。

そこで注目したいのが、PHP 8.1 から導入された「第一級 callable」構文です。これを使えば、静的メソッドをクロージャとして渡すことが可能になります。

本トークでは、この新しいアプローチとその実践的な活用方法について紹介します。

5分でセキュリティハンズオン 〜AWS Lambda編〜

tsumetai-udon

tsumetai-udon 本LTではAWS Lambdaを題材にLambdaで開発したアプリケーションにおけるセキュリティリスクの1つの解説し、そのリスクをみなさんにも体験していただきます。

お手元に用意いただくのはスマートフォンのみです。

5分でセキュリティリスクを体験してみましょう。

JavaからPHPへ 〜別の技術スタックに飛び込んだエンジニアのリアル

かがの

かがの ■背景

決済プロダクトのバックエンドエンジニアをしています。

これまでずっとJavaで開発をしていましたが、プロダクトの面白さに惹かれてPHPを技術スタックとしている会社に転職しました。

■テーマ

今では転職して約1年が経ちます。

別の技術スタックからPHPをベースとしたシステムの開発現場に入るとどんな大変さがあって、それをどう乗り越えてきたかを経験からお話します。

■ポイント

・コードを読んでアウトプットする

・ローカルルールを学ぶ

・テストコードと向き合う

・PHPの良いところ

・Javaの経験が活きた場面

PHP開発者のための SOLID 原則再入門

河瀨 翔吾

河瀨 翔吾 知らず知らずのうちに技術的負債が溜まっていませんか?機能追加のたびに修正箇所が広範囲に及び、テストもままならない……。その原因の一つは、 SOLID原則への理解不足や誤解にあるかもしれません。

SOLID原則はソフトウェア開発において保守性の高いコードを書くための重要な原則の一つですが、難しい言葉が並んでいて理解が難しかったり、誤解されやすい面があります。

本トークでは、SOLID原則についてアンチパターンやPHPでの実践例を交えながら解説し、その活用方法やメリットについてお話しします。このトークを聞けば、より変更に強く、テストしやすい、自信を持てるPHPコードを書くための第一歩を踏み出せるはずです。

対象者

- SOLID 原則?何それ知らないよ!って人

- SOLID 原則は聞いたことあるけどよくわからん、って人

- SOLID 原則、完全に理解したけど実践できていない人