エンジニアがAIとつきあうための基礎知識

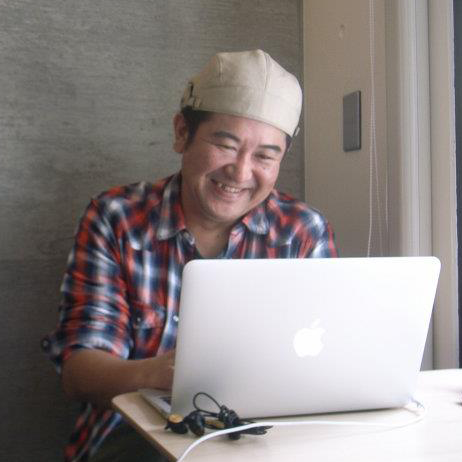

きしだ なおき

きしだ なおき もうAIはソフトウェアエンジニアの活動に欠かせないものになっています。

しかし、AIをその挙動だけを見て制御するのは非効率です。

そこでこのセッションでは、現在のAIのベースとなっているLLMの基本から、AIシステム、エージェントの概要を解説し、AIの特性を把握してコントロールできるような知識を提供します。

また、AIがコードを書くとは言っても重要であり続けるソフトウェア開発の知識とはなにかも考えていきます。

車輪の再発明で学ぶCleanArchitecture -PurePHP DIContainerでの完全分離-

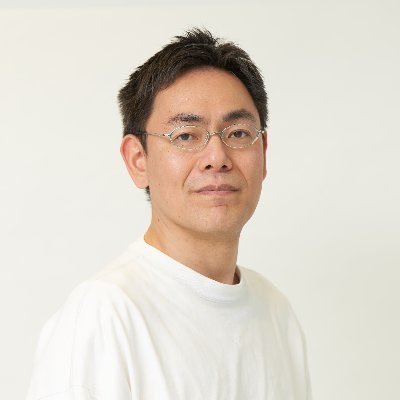

清家史郎

清家史郎 「車輪の再発明はよくない」と言われますが、学習においては最適な手段です

LaravelやSymfonyのDIContainerを使わず、PurePHPで一から作ることで、CleanArchitectureの本質を完全理解します

DIContainer段階的自作実装から始まり、データベースを扱うInfrastructure層やAPIが担当するPresentation層との完全分離を実現

最終的に車輪の再発明で得られる設計判断力の向上を体感していただきます

実際のソースコードで示すことで、理論ではなく実装で学びCleanArchitectureの本当の価値をみんなで理解しましょう

- 対象者

- CleanArchitectureを実装レベルで理解したいエンジニア

- フレームワークに依存しない設計力を身につけたい方

- アーキテクチャの本質を学びたい開発者

Where Should PHP Run on AWS? 最適なPHP環境を求めて

清家史郎

清家史郎 Amazon EC2?Amazon ECS?AWS App Runner?それともAWS Lambda?

PHPを動かす選択肢は年々増加しています

それぞれの特性を理解し、最適な環境を選択するための実践解説を、パフォーマンス検証結果とコスト分析と共にお届けします

Traditional PHP(Apache/Nginx)から、Container PHP(Docker)、Modern PHP(FrankenPHP)、Managed Container(AWS App Runner)、Serverless PHP(Bref)まで

実際のベンチマーク結果を基に、どの環境がどんなプロジェクトに最適なのかを示します

AWSを題材にした解説ですが、他のクラウドでも応用可能な知識として解説することで、クラウド時代だからこそ重要な作って→捨てる開発サイクルに最適なインフラ選択を一緒に学びましょう!

10年もののレガシーな環境を知見を総動員して全力でリプレースしている話

渡辺一宏

渡辺一宏 2012年頃から開発が始まったシステムを現在リプレースしています。

開発開始当時は社内に知見がない中で苦労をして価値を出してきたことは素晴らしいことだと思います。しかし、10数年たった現在さまざまな問題があることも事実です。

転職を機に現在このシステムを、基幹システムのリプレースに合わせてリプレースをしています。DevOpsが国内で話題に上がる様になって10数年経過した現在ではDevSecOpsのような、セキュリティを開発フェーズから意識する考え方も普及してきています。

このセッションでは、私が10数年DevOps/CI/CDを継続して進めてきた経験を活かし、0から構築している環境の考え方や実践している内容を共有したいと思います。

Fiber の中身を理解する

nsfisis

nsfisis Fiber は、PHP 8.1 から導入された stackful な coroutine です。

ここで一度、Fiber の実装を PHP の処理系レベルまで追いかけることで、Fiber が何であるか、そして、裏で何をしているのかを理解することにしましょう。

主な対象

- 非同期処理の内部実装に興味があるかた

- 言語処理系の内部実装に興味があるかた

話すこと

- PHP における「Fiber」とは何か

- PHP の VM (virtual machine) のおおまかな構造

- Fiber を実行・停止・再開・中断したとき、PHP VM に何が起こるか

話さないこと

- Fiber の使い方

「コントロールの三分法」で考える「コト」への向き合い方とセルフレジリエンス

大橋 佑太

大橋 佑太 役割や責任が変わったとき、「思うようにできていない」「期待に応えられていない」と不安を抱く人は多いのではないかと思います。

そんなときに役立つのが「コントロールの三分法」という考え方です。

物事を「コントロールできること」「ある程度できること」「まったくできないこと」に分けて考えることで、「コト」に集中する感覚が生まれるように思います。

私自身、プログラマからEMというロールに変わる中で、無力感や焦りに振り回されていましたが、「コントロールできることは何か?」を意識することで、少しずつ前に進めるようになりました。

このトークでは、自分と向き合いながらレジリエンスを育てていく中で取り組んだことや思考の変化を共有します。

ロールチェンジに限らず、「今の立場でどう進めばいいのか」と悩む方に、少しでも前に進むヒントを届けられたら嬉しいです。

PHP スクリプトのメモリ内容を SQL で問い合わせる

sji

sji 任意の時点の PHP プロセスのメモリ状態のスナップショットをとり、SQL で「一番大きな文字列」「あるクラスの全インスタンスにおける特定プロパティに格納された配列の平均サイズ」「前回取得時のスナップショットから生き残り続けているオブジェクト」といった情報を自由に取り出せるとしたら、とてもおもしろいと思いませんか?

このトークでは自作のメモリプロファイラを利用し、PHP スクリプトのメモリ内容を SQL で問い合わせるための技術について解説するとともに、その実用的な応用例をいくつか紹介します。メモリリークを潰したり、メモリボトルネックを解消したりできます。

このトークを聞いた人に「ためしてみたい!はやく Allowed memory size of ウンチャラカンチャラ のエラーが出ないかな」「PHP でけっこう何でもできるんだなあ」というような気持ちになってもらえれば嬉しいです。

巨大泥団子はどのようにして生まれるのか?どう改善するのか?

富所 亮

富所 亮 Webアプリケーションは繁盛するとどんどん機能が追加されていきます。Laravelを代表とするWebアプリケーションフレームワーク(WAF)は、機能が少ない間は開発スピードも早く、比較的理解も用意なプログラムが書けますが、年を重ねるごとに複雑化していきます。

このように肥大化したWebアプリケーションのことを巨大泥団子(Big Ball of Mud)と呼びます。運用・保守性が下がることは、誰も望んでいないにもかかわらず、なぜこのような複雑なWebアプリケーションが

生まれるのでしょうか?

本トークで話す内容

- 巨大泥団子が生まれる技術的、社会的経緯

- 実際の改善策、改善例

Introducing RFC9111

小山健一郎

小山健一郎 現在HTTP Cacheに関するRFCは7234...ではありません。2022年に改訂され、RFC9111 HTTP CachingとしてInternet Standardになっています。

本発表ではRFC9111、特に共有キャッシュについて見ていきます。

プロキシサーバのアップストリームに位置するWebアプリケーションとしてどうすればキャッシュをしてくれるのか、もしくは拒否できるのか。理解すれば、実装にはよりますが少なくともRFCに沿った議論ができるようになります。

発表者はRFC9111に沿ったキャッシュミドルウェアを実装しています。

https://github.com/2manymws/rc

この実装経験に基づいた紹介をします。

(なお、2025年8月現在rfc9111で検索して出てくるのは我々のリポジトリを含めて5つ)

この機会に「RFC9111完全に理解した」になりましょう!

カンファレンスのつくりかた

長谷川智希

長谷川智希 近年、PHP系カンファレンスが大流行していて、今後もその流れは続きそうです。

このトークでは過去に16回のカンファレンス主催をしてきた私が、これからカンファレンス主催したい方の最初の一歩に役立つであろう内容をお話します。

- カンファレンスをつくるのに必要な4種類の参加者

- 会場の探し方と選び方

- カンファレンス開催にかかるお金

- 管理する必要があるものとそのためのツール

- ノベルティや会場装飾の作り方

- カンファレンス準備カレンダー - いつ頃、何をするか

カンファレンス主催したい方だけでなく、スタッフとしてカンファレンスを作ってみたい方、カンファレンスがどうやって作られているかが気になる方にもお楽しみ頂けると思います。

このトークがカンファレンス主催したい方の助けになり、PHPカンファレンス福岡の復活や、福岡での新たなカンファレンス誕生の助けになることを祈っています。

PHPからはじめるコンピュータアーキテクチャ

長谷川智希

長谷川智希 現代のコンピュータはハードウェアから私たちプログラマが書くプログラムの動作までの間が多くのレイヤーに分けられて動作しています。

レイヤーは自分より下を抽象化し、下のレイヤーを詳しく理解しなくても多くの場合プログラマはプログラムを書けます。

一方、プログラムが期待した様に動作しない時には下のレイヤーの動作の理解が問題の解決の助けになることもあります。

このトークでは私たちが愛するPHPをスタート地点にして、「VMって何?」「 PHPやJavaとC言語の根本的な違い」など、コンピュータプログラムがどの様に動作するのかを解説します。

コンピュータのレイヤー構造を理解すると、いままでは見えていなかった角度からプログラミングを楽しめるようになります。

このトークを通じて、低レイヤーが好きになったり、いろいろなレイヤーで面白いことをしたりする方が増えることを期待しています!

存在論的プログラミング

郡山昭仁

郡山昭仁 ソフトウェア工学の70年の歴史において、我々は三つの主要なパラダイムを経験してきました。命令型(How)は実行の手順を、オブジェクト指向(Who)は実行の主体を、関数型(What)は計算の内容を問いました。本講演では、第四のパラダイムとして「存在論的プログラミング(Whether)」を提唱します。それは「存在するか否か」を問う、プログラミングの本質的な変革です。

時間と存在は分割できない – 存在論的プログラミングは「時間と存在の不可分性」を基礎とします。OOPが永遠の現在に囚われ真の自律性が保てなかった一方、このパラダイムにおいてはオブジェクトは時間の中で変態(メタモルフォーシス)し、その各瞬間において完全な自立存在として現れます。

70年間、我々は「より良い命令」を追求してきました。しかし、複雑性の増大、AIとの共生という時代の要請が、新しいパラダイムを必要としています。

実際の個人開発を例にClaude Codeとの協働開発プロセスを解説!

かがの

かがの 個人開発でWebアプリを作成するのにClaude Codeを使ってます。

AIにコーディングしてもらうと開発時間を圧倒的に短縮できるのが非常に良いです。

ただ保守のことも考えてコーディングをするとなると、個人のレビュー能力を超えた速度でコーディングしてもらうことは難しいです。

ちゃんと理解して、正しいコードかどうか判断した上で進める必要があるからです。

AIと壁打ちをしながら仕様を一つ一つ自分で決めていきます。

完璧を目指さない。まずはやってみるというマインドで試行錯誤を繰り返してきました。

本トークでは実際のWebアプリ開発を例にClaude Codeとの協働開発プロセスを解説します。

特に以下の点を具体的に説明します。

・PRDの作成

・コーディング

・画面・コードレビュー

明日からの個人開発で実践できる具体的なワークフローとコツをお持ち帰りいただけます。

もう型の不整合で悩まない!Laravel WayfinderとInertia.jsによるフルスタック型安全開発

濱崎竜太

濱崎竜太 LaravelとInertia.jsを使ったフルスタック開発では、バックエンドからフロントエンドへ渡すPropsやリクエストボディの型情報をTypeScriptで手動で定義する必要がありました。これにより、バックエンドとフロントエンドで型定義の不整合が起きやすかったり、データ構造の変更時に複数箇所の修正が必要などの課題がありました。

Laravel Wayfinderは、Laravelのコントローラーやフォームリクエストから自動的にTypeScript型定義を生成するパッケージです。バックエンドを変更すると自動的にフロントエンドの型情報も変更されるので、開発体験が大幅に向上します。

話すこと

- Inertia.js概要

- Laravel Wayfinderの導入方法と基本的な使い方

- Inertia.jsのPropsとフォームデータの型自動生成

- 実際のコード例とライブデモ

「うちら辛くね?」から始まった、”20年ものメディアのユーザ流入基盤”刷新プロジェクトを走りきった話

ayaka

ayaka 謎のIDや変数と複雑な仕様、夜中の手動更新、トラッキング漏れ──20年使われてきたユーザ流入基盤の運用は、もはや限界を迎えていました。「うちら辛くね?」この一言から始まったプロジェクトで学んだのは、システム改善の成功は「仲間づくり」にあるということ。

チーム・上司・運用・ビジネスを巻き込み、刷新プロジェクトを発足。安全性と保守性を備えた新基盤への移行をリーダーとしてやり遂げました。「ちょっと頑張る必要あるけど、めっちゃ使いやすくするから」という言葉を、どう信じてもらえる形にしたか。

本トークでは、フェージングが雪崩になった失敗、重い課題を別PJに切り出す判断、段階的リリースから一気リリースへの方針転換など、9ヶ月のリアルな軌跡を共有します。中堅エンジニアが直面する「与えられた仕事以外」をどう進めるか、「“やるべき仕事”は自分で作りだす」ための実践的なヒントをお話します

パイプ演算子の実装を覗いてみよう

あかつか

あかつか PHP 8.5で導入されるパイプ演算子(|>)、楽しみですね!

パイプ演算子を使うと、

strtoupper('hello')

と

'hello' |> strtoupper(...)

が同じ意味になります。

実は、例にあげた2つの式は、opcodeとしても同一です。

このトークでは、php-srcのソースコードを読み解きながら、パイプ演算子がどのように実装されているかを見ていきます。

具体的には以下の内容を扱います

- vldでのopcodeの比較

- opcodeのコンパイルに使われるzend_astとznode

- パイプ演算子を処理するzend_compile_pipe

PHPの新機能を通じてphp-srcに入門してみましょう

実践モデルベース開発 ~概念オブジェクトの発見とPHPコードの探求~

こが

こが 皆さんは機能を作成する際に、何から始めますか。

私は情報設計に取り組むチームに所属しており、日々情報設計と向き合っています。

情報設計とは、Web に限らず情報の整理が必要なあらゆる場面で活用できる普遍的な設計の考え方で、受け手が望んだ情報を適切に与える方法を作ることです。

先日、私たちは概念オブジェクト(ユーザーがイメージする「写真」や「メール」のような対象物)を発見し、Slack ワークフローを作成するワークショップを主催しました。

ワークショップでは「なに が なに を どうする」という構文から概念オブジェクトを発見しました。発見された概念オブジェクトは開発者以外にも伝わる共通言語となりました。

本トークでは、ワークショップでおこなった誰にでも分かりやすい概念オブジェクトの発見の方法から、PHP のコードがどのように現れるかを考察しどのような恩恵が得られるのかをお話します。

素朴集合論と写像による型と設計のメンタルモデル

中榮健二

中榮健二 プログラミングにおける "関数" は 数学の写像とは同じではないものの、一部似た性質を持っています。

数学における写像は集合と密接に関係しており、それらは関数と型に対応します。

集合なしには写像は定義できず、プログラミングでも型なくして関数は定義できないと言っても過言ではありません。

しかし、PHPのような型の宣言を省略できる言語では、型の理解というのは往々にして後回しになることがあります。

本発表ではプログラミングにおける型や関数を、集合と写像によるメンタルモデルで捉える方法について解説し、 PHPのための設計に落とし込む方法を説明します。

お話したいこと

- 数学における素朴集合論と写像

- 写像とプログラミングの関数の違い

- 集合を使ったモデリングと型のメンタルモデル

- PHPアプリケーションの設計への落とし込みと他言語との比較

お話ししないこと

- 圏論

シリーズAを迎えた地方スタートアップがカスタマイズとどう向き合っているか

あかつか

あかつか 私は京都のスタートアップで働くエンジニアです。

スタートアップでは、売上拡大のために新規顧客獲得が重要になりますが、既存の業務フローがある顧客にはそのままでは導入できないことも少なくありません。

個別のカスタマイズ要望は、プロダクト開発のヒントとなりうる反面、その後の開発に影響を与える要因にもなります。

このトークでは、以下のテーマを主に扱います。

標準機能にするのか個別の機能にするのか

個別機能開発をする際にどのように作るのか

リファクタリングをいつ行うか

このトークを通じて、プロダクトの今と将来を両立するための考え方の一例を提案したいと思います。

30分でわかる! 開発に役立つGitHubの最新機能

松村優大

松村優大 GitHubには多くの便利な機能があると知りつつも、 「結局どれを使えばいいのか分からない」 「CI/CDやAI活用をどう始めればいいか迷っている」 と感じている方は多いのではないでしょうか。

開発のスピードと品質を高めるActions、Codespaces、Copilotなどの機能は、単体で使うだけでなく、DevOpsの実践やチーム開発の改善にもつながります。

本セッションでは、GitHubを使っている・これから活用したい開発者を対象に、私が実践しているGitHubの活用方法を30分で紹介します。

10月にはGitHubの年次カンファレンスである「GitHub Universe」に参加予定ですので、カンファレンスの様子も交えてお話しする予定です。