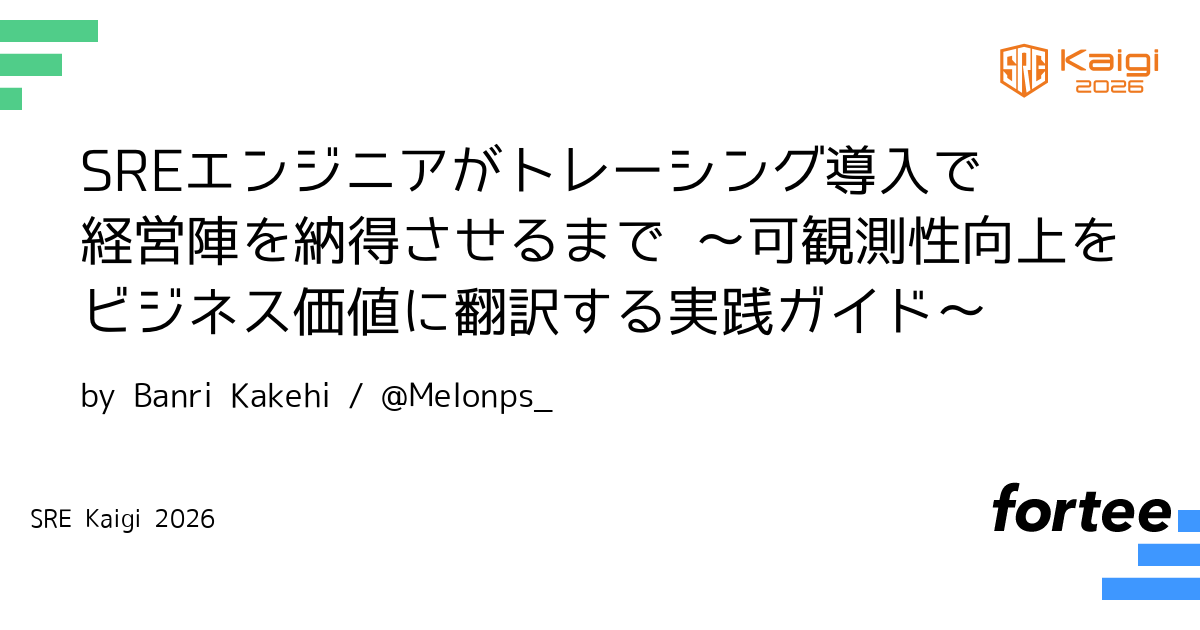

SRE Kaigi 2026

15年続くIoTサービスのSREエンジニアが挑む、可観測性向上 〜技術をビジネス価値に翻訳する試行錯誤の記録〜

Banri Kakehi

Melonps_

Banri Kakehi

Melonps_

■ 発表カテゴリ

Tech: SREを支える具体的な技術や手法

■ 発表概要(400字程度)

私たちPanasonicのSREチームは、長年続くサービスにおいて、安定稼働と豊富な機能追加を目指して取り組んでいます。

その一環として、可観測性の向上についても挑戦を続けており、メトリクスやログの活用で一定の成果を上げることができた一方で、分散トレーシングにおいてはプロダクションへの導入まで至ることができず、一度挫折しています。

技術的な検証はできても、プロダクションへの導入には至らない。

その原因の1つは、エンジニア自身が技術をビジネス価値に変換できていないことにあると考え、新たなアプローチで、分散トレーシングの導入に再挑戦しているところです。

本発表では、分散トレーシングの導入に向けた私たちの現在進行形の挑戦を例に、技術をビジネス価値に変換する方法をご紹介します。

新しいツールや技術の新規導入に苦戦している方々は少なくないと思います。

同様の課題に悩まれている方々のヒントとなれば幸いです。

■ 発表の詳細(1000字程度)

1: 現状の可観測性を把握する

可観測性を構成する3つの要素(ログ、メトリクス、トレース)のうち、今運用しているシステムで収集・活用している要素を把握することが重要です。

また、トレーシングがどれだけそのシステムの可観測性に貢献できるのかを見積もりも必要になります。

「そもそも可観測性とは?」といった基礎の整理から、SREとしてなぜ可観測性向上に向き合う必要があるのかまでを扱います。

2: ビジネスケースとしてあるべき形を定義する

「事業における課題は何か?」「その課題の解決に、どれだけの利益が生まれるのか?」「技術がどう課題解決につながるのか?」

基本的なこの3軸を中心に、分散トレーシング導入をビジネス価値に変換するストーリーを描きます。

そして、ビジネス的な観点からトレーシングのあるべき姿を考えてみます。

3: コストに向き合う

分散トレーシングに関わらず、新たな技術を既存システムに導入する際のコスト予測は難しいです。

私たちが一度失敗した際にどこで見積もりが崩れたのか、どの部分がコストを膨らませやすいのかを具体的に紹介します。そのうえで、導入コストを組み立てる際の観点やリスクの扱い方を共有します。

■ 対象

・対象レベル:初〜中級者向け

・プライマリターゲット:新たなツールや技術の導入に挑戦・苦戦しているエンジニアの方々

■ 得られるもの

・技術をビジネス価値に変える考え方

・SRE視点で可観測性を高める実践例

・分散トレーシング導入で躓きがちなポイントと失敗ケース

■ なぜこのトピックについて話したいのか(モチベーション)

「技術的な必然性はあるけど、本番導入に至らない」、「この技術の導入が、どのようなビジネス価値につながるのか、うまく説明できない」という経験をされたエンジニアの方々は少なくないのではないでしょうか。

私たちも今まさに、トレーシングの導入に至る合意形成と導入で奮闘中です。

SRE Kaigiを通じて、私たちの挑戦を共有し、同様の課題に取り組む方々のヒントとなることを目指します。